|

김상미 사진전 ‘아버지의 땅 (The Land of Father)’ 갤러리 나우

Triad 展

작가 : 김나연/김상미/김영수

전시 장소 : 갤러리 나우

서울특별시 종로구 관훈동 192-13

Tel : 02-725-2930, http://gallery-now.com

전시기간 : 2015.3.25 ~ 2015.3.31

오프닝 : 2015.3.28(토) 17시

연락처 : (김영수 010-5313-5277, wepirit@naver.com)

아버지의 땅 (The Land of Father) / 김상미

<작가노트>

나에게 사진은 향수이다.

사진 속에 담긴 향수는 늘 따뜻한 모습으로 존재한다.

나는 가끔 내 선친께서 아버지 대신 카메라를 나에게 들려 어머니에게 보내는 것이 아닌가

생각해 보곤 한다.

2015년, 나는 아버지와 추억이 녹아있는 아버지의 땅에 존재하는 모든 사물들은 사진으로 담고 그 사진들을 통해 나의 아버지와 긴 대화를 나누고자 한다.

'A chip off the old block...'

아버지와 나는 성격도 외모도 좋아하는 것들도,

참 많이 닮았다.

자그마한 몸집에 마른 체형,

융통성이라고는 없는 소심한 성격,

청렴과 결백을 원칙으로 여기시던 아버지...

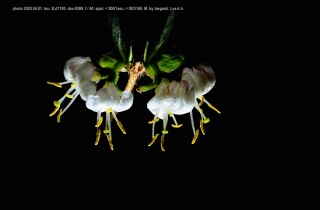

꽃과 나무를 사랑하셔서 앞마당 뒷마당 집안 곳곳에 들꽃과 나무들을 심어두셨다.

아버지 돌아가시던 해 5월엔 마당에 심어 놓으신 라일락이 활짝 피었다.

바람에 실려 오던 라일락 향기, 집 담장을 휘돌아 피어나던 더덕 꽃이 서러웠다.

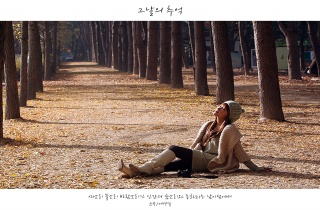

겨울 산은 울퉁불퉁한 등을 구부리고 엎드려

누렇게 그을린 햇볕을 받고 있다

그 밑에서 집들도 납작하게 누워

졸음 많은 햇볕을 쪼이고 있다

늦은 2월, 남녘의 햇볕은 황토색이다

겨울산도 겨울나무도 겨울들판도

햇볕이 깊이 들어 따뜻한 땅 색깔이다

짙은 황토색 땅을 닮은 황구와 황소들이

어느 집이나 마당에서 졸고 있다

거기에는 황토색 얼굴을 가진 사람들이 산다

햇볕을 받으면 수만 년 묵은 빛깔이 우러나와

더 생생해지는 이 땅의 황토색

쳐다볼수록 눈이 따뜻해져서 자꾸만 쳐다 본다

- 김기택, ‘황토색’ -

봄여름가을 내내 피고 지는 연분홍 빛 장미꽃은 울 어머니 시집오던 20살 새색시 얼굴 같다.

아버지의 추억과 함께 아버지의 땅에서 올해도 피고 지고 또 피고 진다.

모든 생명은 땅을 기반으로 이루어지며,

인간의 삶은 결국 땅에서 시작되는 것이다.

아버지의 땅에서 우리와 추억을 공유했던 수많은 사물들이 70년 동안 그 자리에 그 모습 그대로 존재해 주어서 참으로 감사하다.

김상미---‘아버지의 땅’, 기억의 장소

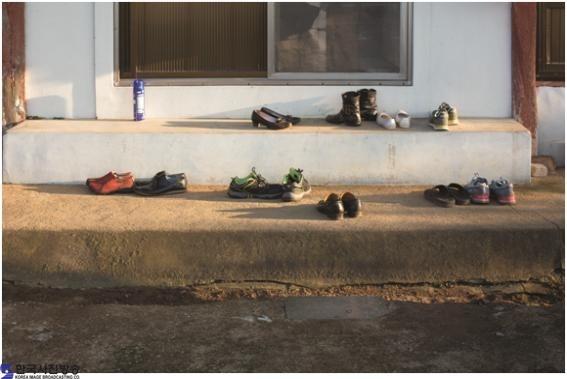

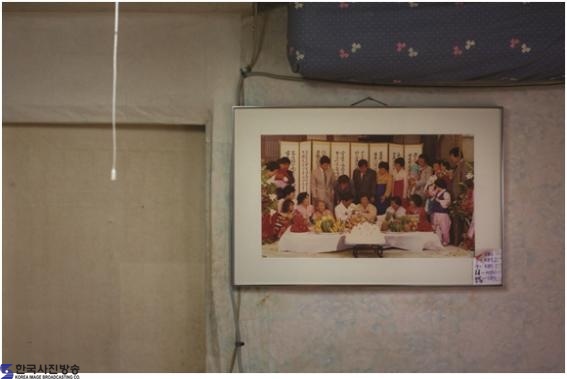

돌아가신지 20여년이 지난 아버지의 문패가 아직도 걸려있는 처마 밑에는 ‘아버지의 땅’을 지키고 가꾸는 어머니의 존재와 이를 지켜보는 딸의 시선이 겹쳐진다. 얼마 전에 붙었을법한 도로명 주소나 푸릇한 풀은 그 뒤의 벽과 담을 더욱 고풍스럽게 한다. 김상미의 사진은 반복되지만 조금씩 변화하는 것들을 담는다. 사진은 차이 속의 반복을 증거하는 이상적인 매체이다. 그것들은 작품 속 금색 틀에 넣은 기념사진처럼 어떤 순간을 기념한다. 그러나 그것들은 그냥 지나칠 수도 있는 일상의 소소한 순간들이다. 가령 명절 때 모인 가족들의 신발들, 다음 작업을 위해 깨끗이 말려놓은 장화, 선반위의 대광주리들, 뚜껑이 제각각인 장독대 등이 그렇다. 정작 아버지의 땅을 지키고 가꾸는 주인공은 사진에 나타나지 않는다. 그러나 보이지 않는 주인공은 집안에 자리 잡은 어떤 것들도 소중히 다루는 꼼꼼한 성격의 소유자임을 사진 속 물건들은 보여준다. 그것들은 빈자리를 알아볼 수 있을 만큼 모두 각자의 자리를 지키고 있다. 금방 헌 것이 되어 새것에 밀리는 쓰레기 천지에 살고 있는 현대 소비사회의 시선으로 보면 거의 유물 급이다. 문화유산이 고이 전수돼야 하듯, 김상미에겐 가족사가 오롯이 담겨진 사물들 또한 그래야 한다.

물론 그것들은 지금도 작동하는 사물들이지만, 바위처럼 단단하게 자리 잡고 있다기 보다는 그 소우주의 주인공과 더불어 곧 사라질 수 있다는 점이 의식된다. 일상은 마치 고고학자가 유물을 다루듯 그렇게 하나하나 사진이라는 상자에 담겨지며, 때가되면 다시 호출되어 생동했던 삶을 추억하는 단편들로 작동할 것이다. 대다수의 사람들에게 그러하듯, 김상미에게 사진은 향수이다. 시간 속에 존재하는 것들에는 사라진(질) 것이 주는 감흥이 있다. 아버지의 땅에 남아 있는 것이 지은 지 70년이 넘은 오래된 집이며, 지금도 그곳을 지키고 있는 이도 90세를 바라본다는 점은 매순간 남아있는 시간을 생각게 한다. 그 집은 스무 살 무렵에 결혼한 부부가 평생을 보내고 3남 3녀가 자랐던 곳으로, 얼추 한 인간의 생애와 비슷한 시기를 보냈다. 시간의 흔적을 포착하는 사진 예술은 그러한 고고학적 장소를 애호한다. 주거 안정성이 현격하게 떨어지는 현대적 삶을 생각할 때, 어린 시절을 보낸 이러한 터전이 아직 있다는 것은 행운이다. 이러한 각별한 장소를 가진 이가 만약 사진을 찍는다면 자신의 역사가 오롯이 담긴 그 장소가 사진적 대상의 1순위가 되지 않겠는가.

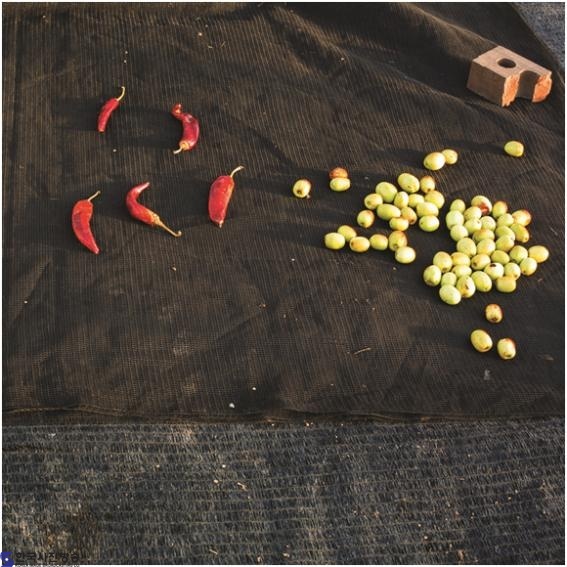

사진을 찍기 시작하면서부터 그러한 오래된 사물들이 심미적인 대상으로 재발견되었을 것이다. 사진 속의 온갖 정겨운 잡동사니들은 누구에게나 그 기능과 쓸모가 확실한 것은 아니다. 그것들은 작가의 내밀한 곳을 찔러오는 부분적 대상들을 가지고 있다. 사물의 주인만이 부분적으로 재현된 것들을 엮어 온전한 전체로 매핑을 할 수 있을 것이다. 고추와 깻단, 대추와 양파, 이름 모를 열매들을 심고 가꾸는 이는 작은 뜰 안을 모든 것이 꽃피고 열매 맺는 자족적인 소우주로 만들었다. 그곳은 다음해에 뿌릴 씨를 포함하여 필요한 모든 것들을 조금씩 갖춘 이상적인 정원이다. 이러한 장소는 자신만의 것을 뿌리고 가꾸는 예술의 모델이 된다. 창호지 문 사이로 들어오는 빛은 손때 묻은 오래된 물건들을 비추며 사물에 온기를 유지시킨다. 살아생전에 심어놓은 꽃과 나무들은 해마다 다시 피어나면서 남아있는 다른 것들과 더불어 의미심장한 징후들로 다가온다. 그것들은 매순간 어떤 감흥을 일깨우는 살아있는 기호들이다. 어머니는 집안 구석구석에 아버지 사진을 확대하여 걸어놓고 아직도 남편과 함께한다는 생각을 한다. 사진은 필요한 모든 것이 자라날 땅을 남긴 아버지와 이를 소중히 가꿔온 어머니를 이어주며, 작가와 가족을 이어주는 각별한 매체이다.

평론글 / 이선영

http://www.daljin.com/column/12466

* 한국사진방송에선 위 세 명의 작가 작품을 작가노트와 함께 한 작가씩 작품리뷰를 올리도록 하겠다. |