|

박박 우겨라! 한기사 특강 연재1.

한국기독교사진가협회(회장 이상배, 지도교수 이학영)에선 회원자질향상교육 연말 사진특강을 11월10일(토) 오전 한국사진방송 김가중 대표를 초빙하여 2시간가량 진행했다.

******

필자가 한기사에서 한 강좌는 최근에 한국사진방송 화요강좌에서 했던 김가중 예술론과 24일 열리는 익산 ‘판도라의 항연’(기획감독연출: 최덕환)을 앞두고 준비강좌내용을 압축하여 하였다.

교안이나 사전 준비 없이 즉흥적으로 강좌하기로 유명한(?) 김가중 강좌의 내용은 대충 세계사진의 조류와 진행방향, 시각예술의 기본골격인 점.선.면, 입체 원근 질감 등 예술의 기본적인 구조, 역광선의 이해, 조명과 노출의 이해, 기타 특수테크닉컬한 작품들의 촬영기법 해설 등 역시 산만하고 두서없이 진행되었다. 그럼에도 참가청취자들은 매우 만족한 박수를 보내주어 감사드린다.

이날 첫 번째 아젠다로 세계사진의 흐름을 주마간등으로 짚어 보았는데, 필자가 처음 사진 시작하던 80년대 초엔 우리나라 사진은 기록위주의 사진 이외에는 모조리 이단으로 치부되던 때였다. 소위 리얼리즘 사진이라고 해서 기록, 도감, 보도사진 등 목적에 부합되는 사진이 주종을 이루었고 이는 ‘산이 거기에 있으니 오른다.’ 는 제하의 강좌로 자세히 포스팅 되어 있으니 참조 바란다.

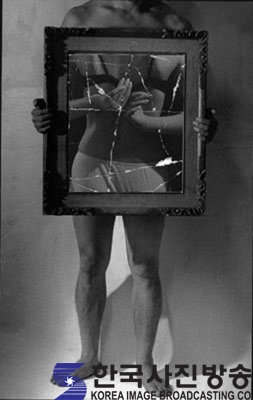

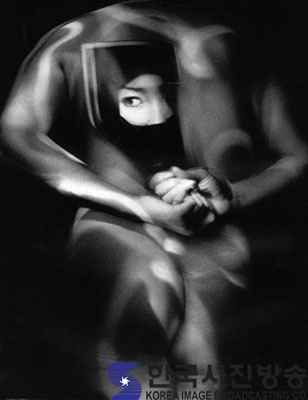

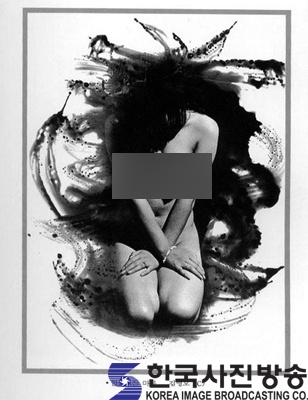

암튼 필자는 이러한 사진들을 객관적인 사진이라 일컫고, 필자처럼 선 구상 후 촬영하는 사진을 주관적인 사진이라 명명하였다. 먼저 어떤 내용(스토리텔링)의 사진을 기획 할 것인가? 를 모티브로 구상-장소선택-모델, 소품준비-촬영 등 복안을 가지라고 박박 우긴 기획방식인데 이는 무작정 좋은 장면을 위하여 헤매다 얻어걸리는 만남의 예술 혹은 기다림의 예술과 정면으로 배치되어 사진의 이단자가 될 수밖에 없는 형식이었다. 80년대 초 많은 비난을 받았지만 사진의 대세는 오늘날 이러한 사진들이 각광받는 쪽으로 진행하고 만다.

카메라는 누구나 갖는 흔한 물건이 되고 만 것이다. 이는 기록을 꼭 사진작가가 해야 될 이유가 없어졌다. 핸폰으로 찍은 사진이 사실 더 나은 시대가 되고 말았다.

당황한 사진가들은 크고 무거운 장비들로 옮기게 된다. 일부 작가들은 초대형인 8X10인치짜리 필름 카메라를 사용하였다. 비싸고 크고 고급인 장비에서 차별화를 이루려는 생각이었다. 하지만 이는 크게 잘못한 생각이다.

장비에서 차별화를 이룰 수 없다는 것을 곧 깨달은 사진가들은 형식에서 차별화를 이루려고 시도하였다. 이 생각이 바로 미장센 포토나 타블로 비방아트들의 새로운 사조를 만들어 내게 되는 것이다.

프랑스 사진가 베르나르 포콩은 밀폐된 방안에 불을 지르고 인형이나 마네킨을 집어던진다. 그리고 미장센 아트라고 명명한다. 절대로 그의 사진이외엔 두 번 다시 있을 수 없는 유일한 사진이다. 그는 초등학생들에게 5천원 짜리 1회용 카메라를 대량 나누어 주고 사진을 찍어오게 한다. 아이들이 촬영해온 이 사진들을 모아 전시회를 열었다. 역시 대박이었다. 이 작품들의 임자는 역시 포콩이었다. 그가 기획한 작품들이니까.

우리나라의 조영남이란 화가가 다른 화가를 시켜 그림을 그렸다고 죄인이 되었는데 필자의 견해는 예술가는 다양한 방식으로 작품을 제작할 수 있다고 본다.

또 어느 영화감독 출신의 사진가는 마을을 지어놓고 높은 사다리차를 동원하여 엄청난 조명을 하고 그리고 대형카메라로 촬영하고 이 마을을 없애 버린다. 이 작가도 아주 유명해졌다.

중앙대학교 사진반에선 커리큘럼으로 ‘박박 우겨라’가 들어 있다. 자신만의 사진을 만들고 이를 잘 설명하란 말이다.

친구 중에 미국에서 미술을 공부한 이가 있는데 이친구가 귀국하여 졸업전시회를 뉴욕에 초대받아 했다고 하며 자기네 학교에서 유일하게 자신만이 초대를 받았단다.

“와 너 그림 디따 잘 그리나 보다.”

“아니 나 그림 존나 못 그려”

“근데 어케 네가 1등으로 초대를 받아”

“우리 학교 다른 아해들은 열라 잘 그렸는데 내 그림은 똥작이라 어쩔 수 없이 입으로 변명을 무지 무지 늘어놓았는데 이게 먹힌 거야.”

이제는 그림 잘 그리는 것은 소용없고 어떤 생각으로 어떤 작품을 그렸으며 그 의미가 어떤지 잘 설명할 줄 알아야 되는 시대란다. 이른바 ‘개념미술’의 시대인 것이다.

|